«Ab dem 1. August bin ich Privatperson»

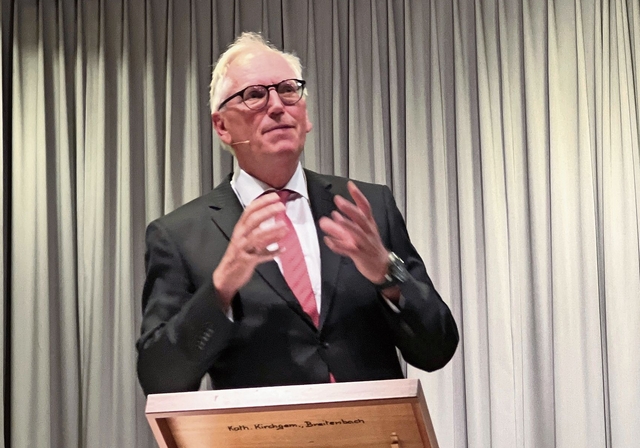

Nach zwölf Jahren als Bildungsdirektor zieht sich Remo Ankli aus dem Regierungsrat zurück. Was hat dies mit der verlorenen Ständeratswahl zu tun? Und welche Perspektiven hat man als 52-jähriger Berufspolitiker? Der FDP-Mann im Interview.

Noch hängt in seinem Büro die grossformatige Aufnahme aus seiner Heimat. Das Bild des Fotografen Thomas Woodtli zeigt die Lüssel in der Schlucht zwischen Beinwil und Erschwil. Jeden Feierabend fuhr Remo Ankli vom Solothurner Rosengarten ins Schwarzbubenland, gewann so Abstand vom Stress als Regierungsrat. Kam er über den Passwang, war Polit-Solothurn weit weg.

Obwohl: So richtig aus seiner Haut konnte er nie. «Regierungsrat ist man ständig», sagt Ankli. «War ich mal länger weg, habe ich mich nicht wohlgefühlt.» Nach 12 Jahren scheidet der FDP-Mann nun aus dem Regierungsrat aus. Erstmals überhaupt geniesst er zwei Wochen Sommerferien am Stück, in Korsika. Vor seinem letzten offiziellen Termin am 31. Juli haben wir den abtretenden Solothurner Bildungsdirektor zum Interview getroffen.

Welche Schulnote geben Sie sich als Bildungsdirektor für Ihre Amtszeit?

Remo Ankli: Ich kann mich selber nicht benoten, aber ich kann es mit Worten umschreiben. Ich habe mein Amt in einer Zeit vieler Reformen angetreten: Geleitete Schulen, Blockzeiten, integrative Schule, Frühfremdsprachen, Sek-1-Reform, um nur einige zu nennen. Mein Anspruch war es, Ruhe in den Schulbetrieb zu bringen. Das habe ich in meiner Rede am ersten kantonalen Lehrertag im September 2013 angekündigt.

Ist es Ihnen gelungen?

Ja, es gab nun eine lange Phase, in der wir die Schulen nicht mit neuen Reformen überbeansprucht haben. Wir haben zwar einen neuen Lehrplan eingeführt, aber so, dass es Zeit gab, diesen zu verdauen.

Einige Reformen, wie die integrative Schule, sind noch nicht abgeschlossen. Sie hatten diese stets gegen Widerstände verteidigt. Stimmt der Eindruck?

So weit wie möglich, ja. Aber in Solothurn haben wir auch eine andere Ausgangslage als in vielen anderen Kantonen: Wir haben unverändert eine sehr starke Sonderschule und auch separierte Sonderklassen für Verhaltensauffällige.

Gemäss einem Positionspapier will die FDP die integrative Schule abschaffen. Ist das Konzept gescheitert?

Die Freisinnigen identifizieren Probleme in der Bildung, welche die Politik lösen muss. Das ist aber eine Aufgabe aller Parteien. Es wäre nicht fair, die Leistungen der Schulen und aller Beteiligten kleinzureden. Viele Fortschritte wurden erzielt, etwa bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Die Schulen erbringen Tag für Tag eine enorme Integrationsleistung. Das betrifft nicht nur das Verhalten von Kindern, sondern auch die Sprache oder die Kultur. Nun müssen wir der Schule die Mittel geben, um die Veränderungen stemmen zu können.

Eine Baustelle ist und bleibt die Sprachbildung. Das Französisch der Solothurner Schülerinnen und Schüler ist ungenügend, Frühenglisch ist unter Druck. Was läuft falsch?

Der Anspruch muss sein, dass sich ein Deutschschweizer in der Romandie im Alltag zurechtfinden kann. Das gilt auch umgekehrt. Dem genügen wir substanziell nicht. Eine Möglichkeit ist es, den zwischenmenschlichen Austausch zu stärken. Das tut der Kanton Solothurn mit dem Abkommen zur Förderung von Austausch und Mobilität zusammen mit Neuenburg. Die Frühfremdsprachen abzuschaffen, nur weil es Probleme gibt, kann nicht das Ziel sein.

Andere Kantone wollen genau dies tun.

Die Frage ist, ab wann und in welchem Mass die Sprachen unterrichtet werden. Meiner Meinung nach ist der Französischunterricht eine staatspolitische Frage. Wir dürfen nicht in Zustände geraten, in denen wir die Landessprachen gegeneinander ausspielen. Beim Frühenglisch sehe ich mehr Potenzial. Die Schülerinnen und Schüler sind motivierter und gelangen ans Ziel, auch wenn der Unterricht später einsetzt. Dies könnte die Primarschule entlasten.

Ein weiteres Feld, das Sie stark beschäftigt hat, sind die Sonderschulen. Welche Bilanz ziehen Sie?

Das hängt mit der Integrationsleistung der Regelschulen zusammen. Wenn diese Fähigkeit gestärkt wird und die Unterstützung zunimmt, braucht es weniger Sonderschulen. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die separativ unterrichtet werden, blieb gleich, aber die Schülerzahlen stiegen absolut.

Sie waren nicht nur für die Bildung zuständig, sondern auch für die Kultur. Anders als bei der Bildung gibt es hier weniger Vorgaben. Welchen Stellenwert hat die Kultur?

Ich wollte vor allem die Sichtbarkeit der Kultur erhöhen. Dies ist mit dem Kulturleitbild gelungen. Ein Teil davon ist die kürzlich verabschiedete Burgen- und Schlösserstrategie. Wichtig war ausserdem, dass wir die Gelder für die bedeutendsten Institutionen aus der Staatsrechnung und nicht mehr aus dem Swisslos-Fonds finanzieren. Auch damit haben wir den Stellenwert der Kultur erhöht.

Der Sport dagegen fristet ein Schattendasein. Immerhin soll er nun in der Departementsbezeichnung erwähnt werden. Reicht das?

Die Abteilung ist personell schmal aufgestellt. Aber auch hier wollen wir die Sichtbarkeit erhöhen und zeigen, wo wir den Sport unterstützen können. Der Swisslos-Sportfonds ist finanziell gut dotiert. Zudem soll Ende Jahr das Sportleitbild verabschiedet werden.

Als Sie Regierungsrat wurden, hat der Kanton Solothurn ein Sparpaket durchgezogen, nun, bei Ihrem Ausscheiden, ebenfalls. Wie gingen Sie damit um?

Als ich angefangen habe, wies der Kanton ein massives Defizit von 100 Millionen auf. In den ersten Jahren meiner Regierungstätigkeit hat das Bildungsdepartement 25 Millionen an die Sanierung des Kantonshaushalts beigetragen. Ohne Kollateralschäden zu verursachen und ohne etwas zu zerstören. Nun sind wir wieder in einer ähnlichen, finanziell aber nicht ganz so dramatischen Situation. Mein Departement musste deshalb deutlich weniger Massnahmen vorschlagen.

Kritiker sprechen dennoch von Bildungsabbau.

Ich bin überzeugt, dass wir auch dieses Mal nichts nachhaltig beschädigen. Es ist beim ersten Mal geglückt und ich bin überzeugt, dass es auch beim zweiten Mal glückt. Dennoch war es ein schwieriger Akt, Massnahmen vorzuschlagen, die ich verantworten kann. Diese Verantwortung habe ich wahrgenommen.

Mit Ihrem Abgang endet eine Erfolgsgeschichte: 2013 konnten Sie den FDP-Sitz des abtretenden Regierungsrats Christian Wanner verteidigen, im zweiten Wahlgang holten Sie die meisten Stimmen. 2017 und 2021 wurden Sie jeweils im ersten Wahlgang mit dem besten Resultat wiedergewählt. Wie kam es dazu?

Jemand muss bei Wahlen ja das beste Resultat erzielen, zudem sind zwölf Jahre eine gute Amtsdauer. Dass ich selbstbestimmt abtreten kann, kommt mir entgegen.

Findet Ihre politische Karriere eine Fortsetzung?

Ich strebe keine weitere politische Karriere an und kandidiere für kein Amt. Ab dem 1. August bin ich Privatperson, voilà.

Gestandene Freisinnige versuchten, Sie von einer vierten Legislatur als Regierungsrat zu überzeugen. Sie hätten gute Chancen gehabt, den zweiten Sitz der FDP zu verteidigen. Warum ist das nicht gelungen?

Ich habe mir den Entscheid nicht einfach gemacht, mir lange Zeit genommen, um gründlich zu überlegen. Der Beschluss musste reifen. Demokratie lebt vom Wechsel, und irgendwann kommt der Wechsel sowieso. Da kommt mir eine Episode aus dem Wahlkampf 2012 in den Sinn.

Erzählen Sie.

An einer Wahlveranstaltung, ich war knapp 40-jährig, kam eine Frau auf mich zu und sagte: «Ich wähle Sie, aber nur, wenn Sie versprechen, nicht bis 65 im Amt zu bleiben.» Im übertragenen Sinn meinte sie, dass es keine zu langen Amtszeiten geben soll.

Ab wann ist es zu lange?

Das ist eine individuelle Frage. Ich wollte gehen, wenn ich es mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge tun kann. Wenn man selber nur noch froh ist, abzutreten, und es das Umfeld auch so beurteilt, dann war es zu lange.

Sie wurden kürzlich 52, haben noch einige Jahre vor sich bis zur Pensionierung.

Ich wurde 2001 zum Gemeindepräsidenten von Beinwil gewählt. Das war vor 24 Jahren, fast vor einem Viertel-jahrhundert. Nun lebe ich statistisch gesehen noch einmal so lange. Das ist eine vernünftige Perspektive zeitlicher Art.

Gibt es keinen Zusammenhang zwischen Ihrem Rücktritt und der verlorenen Ständeratswahl?

Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Ich hatte meine Bestätigungen in Wahlen.

Was macht der Privatmann Remo Ankli ab dem 1. August?

Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn Sie diese Frage nicht gestellt hätten (lacht laut). Aber wie gesagt: Ich bin dann Privatperson, es gibt nichts zu kommunizieren. Ich will abschliessen, mich neu sortieren, dann schaue ich weiter.

Mit Ihrem Bildungshintergrund in Geschichte und Theologie sowie den Erfahrungen aus dem Exekutivamt könnte man sich einiges vorstellen.

Es gibt sicher eine Palette von Themen, die mir entsprechen und für die ich mich interessiere. Wenn ich mich neu orientiere, würde es mir entgegenkommen, nicht nur ein einzelnes Thema abzudecken.

Sie gelten als grosser Liebhaber von Rom, haben für den Regierungsrat sogar eine Reise dorthin organisiert. Zieht es Sie in die Ewige Stadt?

Die Reise nach Rom ist geglückt und wurde gut aufgenommen. Nun habe ich noch einmal den Auftrag erhalten, eine Reise zu organisieren, obwohl ich gegenüber dem Kollegium ja eigentlich nur verlieren kann (lacht). Diesmal geht es nach Dresden. Es ist eine Aufgabe, die ich gerne übernehme.

Dies ist ein Interviewauszug. Das ganze Interview mit Remo Ankli gibt es in der Solothurner Zeitung zu lesen.