Wie aus Wald Glas entstand

Sowohl in Beinwil als auch in Bärschwil wurde Glas hergestellt. Unmengen an Holz waren damals dafür notwendig. Das Industriemuseum Breitenbach befasst sich in seiner Sonderausstellung mit der Herstellung von Waldglas.

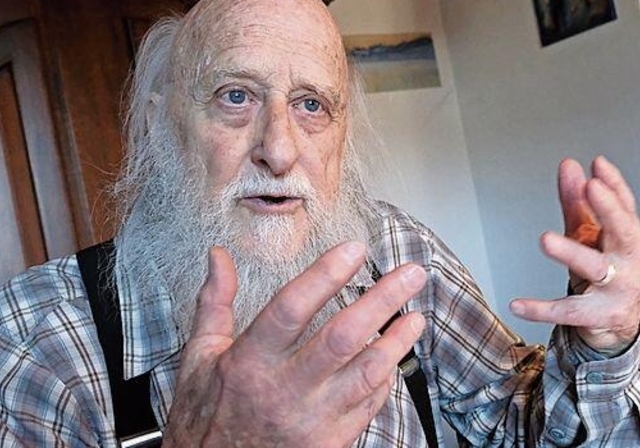

Glas ist einerseits ein Naturprodukt, das entsteht, wenn heisse, flüssige Masse erstarrt, anderseits ist es eines der ältesten Werkstoffe. Schon 3500 Jahre v. Chr. wurden Glasobjekte hergestellt. Nicht ganz so weit zurück begab sich der Archäologe Walter Schaffner. In seinem Vortrag «Glashütten und Glasmacher im Solothurner Jura» gab er Einblick in die Entstehung des Waldglases. An der Vernissage vom letzten Samstag zur Sonderausstellung «Auf den Spuren des Waldglases» im Industriemuseum in Breitenbach erzählte Schaffner über die Glashüttensiedlungen, welche im 14. Jahrhundert im Jura entstanden.

In Oberbeinwil stand 1426 eine der ersten Glashütten im Kanton Solothurn. Ihr Standort ist heute nicht mehr bekannt. Spätestens nach 20 Jahren zogen die Glasmacher und die ganze Produktion weiter. Grund: der immense Bedarf an Holz. Denn neben Quarzsand war für die Waldglasherstellung eine grosse Menge an Holz nötig. Es diente als Brennstoff für die Schmelzöfen, vor allem aber als Ausgangsprodukt für die Pottasche. So brauchte es für ein Kilogramm Glas einen Ster Holz. War der Wald im näheren Umkreis gerodet, verlegten die Glasmacher den gesamten Produktionsstandort. Zu teuer war es, das Holz über grössere Strecken zu transportieren. Weitere Glashütten in der Region standen im waldreichen Bogental, im Guldental, bei Gänsbrunnen und in Bärschwil.

Siedlung mitten im Wald

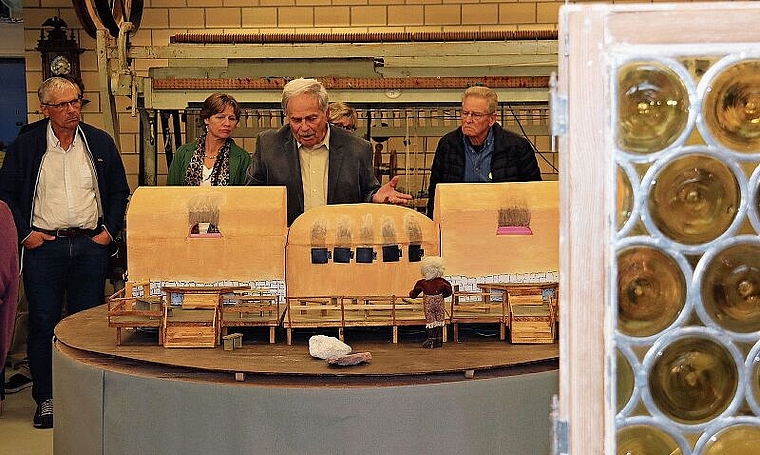

Willi Thalmann, Vizepräsident des Industriemuseums Breitenbach, und sein Team stellten ein Glashüttenmodell her und präsentieren dies in der Ausstellung. So hatten die grossen Glashütten drei Öfen. Einen für das Schmelzen der Rohstoffe, einen für das Umschmelzen und einen für das Abkühlen von Glaswaren. «Für kurze Zeit lebten an seinem Ort über 100 Leute. Sie waren Selbstversorger. Ein Grossteil der Beschäftigten war für die Rodung zuständig. Es war ein hartes, karges Leben», meinte Thalmann. Spannend ist die Geschichte der Glashütte im Bogental. Dieser Ort gehörte damals zum Kanton Basel, der Wald dem Spital Basel. Da es wenig rentabel war, das Holz nach Basel zu transportieren, wurde der Wald an die Glasmacher verpachtet. Später musste die Glasproduktion wegen des Kahlschlags des Waldes verboten werden.

In Bärschwil wurde 1785 die Glashütte in Betrieb genommen. Die Produktion hatte sich geändert. Statt mit Holz wurde mit Kohle geheizt und an Stelle von Buchenasche wird bis heute Soda verwendet. 1875 wurde auch der Betrieb in Bärschwil aufgegeben. Mit dem industriell hergestellten Glas konnte man nicht mehr mithalten.

In der Sonderausstellung sind Rohstoffe, alte Gläser, Butzenscheiben und weitere interessante Infos zur Glasherstellung zu entdecken. Ebenso gibt das Industriemuseum in der Dauerausstellung Einblick in die Industrie der Region. «1969 lebten in Breitenbach 2000 Einwohnerinnen und Einwohner und es gab 4000 Arbeitsplätze. Heute ist es umgekehrt», erzählte Thalmann.

Industriemuseum Breitenbach, Sonderausstellung vom 23. Oktober 2021 bis 31. März 2022. Öffnungsdaten: Jeden ersten Samstag im Monat, 14 bis 16 Uhr, zusätzlich 20.11./18.12./15.1./19.2./26.3.